Von Kolja Reichert, aus DER ZEIT No. 49/2013

Das Jahr 2013 war auf dem Kunstmarkt bisher voller Widersprüche: Auf der einen Seite kündeten die Auktionsergebnisse von Mai und November von einem sich immer weiter ausdehnenden Geschäftsfeld – mit 13,8 Prozent Gewinnen zwischen 2007 und 2012 ist der Handel mit Kunst laut dem Mei Moses Fine Art Index inzwischen lukrativer als viele herkömmliche Industrien. Auf der anderen Seite prangten Meldungen des Niedergangs: klaffende Leere in Galerieausstellungen, alle verkaufen nur noch auf Messen, und wer sich die Teilnahme dort nicht leisten kann, muss schließen, weil über Jahre umsorgte Künstler zur Konkurrenz abwandern – verständlich, haben doch viele von ihnen nicht nur Familien durchzubringen, sondern auch einen rastlos schuftenden Mitarbeiterstamm.

Nun hat das Berliner Institut für Strategieentwicklung eine Studie veröffentlicht, die die deutsche Galerienlandschaft erstmals nach Zahlen sortiert. 200 der gut 700 gezählten Galerien mit »Gewinnerwartungsabsicht« haben sich an einer anonymen Umfrage beteiligt. Die Ergebnisse sind ernüchternd. Die oberen 15 Prozent erwirtschaften 80 Prozent des Gesamtumsatzes. Dagegen bleibt weit über die Hälfte der Händler unter 200 000 Euro im Jahr (Umsatz, nicht Gewinn). Galeriearbeit ist zu weiten Teilen ein Zuschussgeschäft. Der Großteil hat Mühe, Künstler, Mitarbeiter und sich selbst zu finanzieren. Und in Berlin, vor Nordrhein-Westfalen und München Zentrum des deutschen Kunsthandels, gibt es nicht, wie lange angenommen, über 400 Galerien, sondern, na gut, immerhin 230 – was, wie Studienautor Hergen Wöbken meint, für den schwachen Markt immer noch zu viele seien. Es ist bekannt, dass viele Händler Berlin als günstiges und lebenswertes Basislager in Nachbarschaft der Künstler schätzen, ihre Umsätze aber auf Messen machen, in Basel, London, New York oder Paris – wenn sie überhaupt die Kosten für Standmiete, Übernachtung, Transport und Versicherung einspielen.

Verblüffend ist aber vor allem die folgende Zahl: Der gesamte deutsche Markt für Gegenwartskunst macht weniger Umsatz als ein US-amerikanischer Händler alleine – Larry Gagosian, der neben Pace, David Zwirner und Hauser & Wirth zu den vier globalen Marktführern gehört. 14 Dependancen zählt sein weltumspannendes Reich. Larry Gagosian: 688 Millionen Euro. Alle deutschen Gegenwartsgalerien zusammen: 450 Millionen Euro.

Das macht es plötzlich komplizierter, den Kunstmarkt als Dynamo für wirtschaftliche Entwicklung darzustellen, wie es seit einiger Zeit versucht wird. Sicher machen Galerien Standorte attraktiver, nur haben sie davon womöglich weniger als die Unternehmen, die ihnen nachziehen und die Grundstückspreise heben.

»Wir jagen alle dieselben Künstler«, sagt der Megagalerist

Vor allem aber verschiebt sich im Anblick solcher Zahlen schlagartig die gesamte Landkarte jenes geheimnisvollen Kontinents der Kunst, auf den viele verzaubert oder argwöhnisch, oft jedenfalls mit Unverständnis blicken. Man muss anerkennen, dass dieser Kontinent schon lange in zwei Teile zerbrochen ist, zwischen denen eine Schlucht klafft, tiefer als der Mariannengraben.

»Als wir jung waren, haben wir davon geträumt, dass sich die ganze Welt für Kunst interessiert«, erzählt Volker Diehl, der beide Kontinente gesehen hat. 1983 begann er das zeitgenössische Programm der Berliner Galerie Skulima zu betreuen, deren Räume er 1990 übernahm. 1996, als Berlin sich zum Galerienstandort entwickelte, gründete Diehl die Messe Art Forum. Wie alle glaubte er an ungebremste Expansion, beschäftigte zeitweise zwanzig Mitarbeiter, zog ins neue Galerienzentrum in der Kreuzberger Lindenstraße und betrieb eine Dependance in Moskau. Als 2008 nach dem Kaukasuskrieg und der Finanzkrise der russische Mittelstand wegbrach, »begann ein bitterer, aber guter Prozess. Ich war auf das zurückgeworfen worden, was ich wollte, als ich anfing.« 2010 veranstaltete Diehl einmalig die Cosmoscow, während in Berlin das Art Forum aufgab. Diehl machte keine Messen mehr mit, verlor ein paar Künstler und sitzt heute wieder im sagenhaft schönen Jugendstilbau, in dem vor dreißig Jahren alles begann. Er pflegt seine Sammlung russischer Kunst, zeigt eine augenöffnende Schau des 77-jährigen Rumänen Constantin Flondor und sagt: »Das System ist pervertiert und absurd. Die Menge an fragwürdiger Kunst, die über uns schwappt, macht mich krank.«

Es geht schon lange nicht mehr um Kunst, sondern um Marketing und Branding

Dabei scheint sich doch Diehls Traum erfüllt zu haben: Die ganze Welt interessiert sich jetzt für Kunst. Oder zumindest für die Zahlen, die sie generiert. »Das viele Geld macht alles kaputt, die Gier kennt kein Ende«, sagt Diehl. »Es geht schon lange nicht mehr um Kunst, sondern um Marketing und Branding.« Während der Art Basel hatte Volker Diehl eine der entspanntesten Wochen seit Langem, »während meine Freunde gestresst zurückkamen, weil sie auch nichts verkauft hatten«.

Die Verlagerung des Geschäfts auf Messen und Auktionen hat neue Räume für die Kunst geschaffen wie für deren Käufer. Der Kunstkauf ist zum Ereignis geworden, in dem sich neben dem ökonomischen auch das soziale Kapital pflegen lässt. Im globalisierten Markt steigt die Sichtbarkeit, die sich zugleich auf immer weniger Plätze konzentriert. Dort machen immer weniger Künstler und Händler immer mehr Geld. »Wir jagen alle dieselben Künstler«, sagt Marc Glimcher von der Pace Gallery. Paralysiert starrt man auf Ranking-Listen von Bildern und Gesichtern und verliert darüber den Orientierungssinn und die Sprache.

Es scheint an der Zeit, aufzuhören von »dem Kunstmarkt« zu sprechen. Man spricht ja auch selten vom Lebensmittelmarkt. Es gibt Biobauern, und es gibt Nestlé. Es gibt Volker Diehl, und es gibt Larry Gagosian. Es gibt den Kunsthandel, und es gibt die Kunstindustrie, in deren Konzernen sich Kapital und Macht inzwischen ähnlich konzentrieren wie in der Musik- und der Filmindustrie. Und so wie Konzerne Märkte monopolisieren und junge Marken aufkaufen, greifen die sogenannten Megagalerien Künstler ab, die von kleineren Konkurrenten über Jahre aufgebaut wurden – mit dem Unterschied, dass diese ihnen freiwillig zulaufen; dass es für die Aufbauarbeit keine Verträge gibt und schon gar keine Ablösungssumme.

Diamantenvorkommen sind begrenzt, Kunst wächst nach

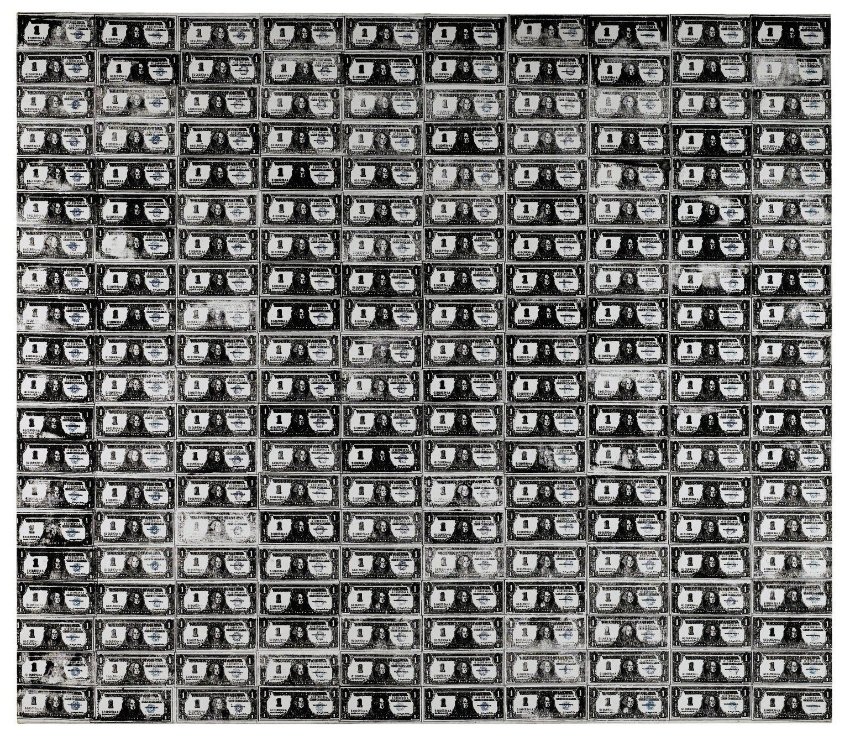

Von Kunst wird oft erwartet, sie solle die Wirklichkeit widerspiegeln. Das gelingt ihr besonders auf ökonomischer Ebene. Hier zeigt sich das Auseinanderdriften der globalen Reichtumsverteilung in solcher Schärfe wie in vielleicht keiner anderen Branche, weil hier die Wertmaßstäbe in ständiger Aushandlung sind. Diamantenvorkommen sind begrenzt, Kunst wächst nach. Dazu schlagen sich Geschäftsprobleme in anderen Branchen oft umgehend im Kunstmarkt nieder: Steven A. Cohens

Liz Taylor von Andy Warhol landete bei Christie’s, nachdem der Sammler auf eine Strafzahlung von 1,2 Milliarden US-Dollar wegen Insider-Handel verpflichtet worden war – zusammen mit einem Gemälde Gerhard Richters, das Cohen nur ein Jahr zuvor bei Pace gekauft hatte. Wandern solche Investments derart schnell vom Primär- auf den Auktionsmarkt – offenbar machte die Galerie von ihrem Rückkaufrecht keinen Gebrauch –, dann nähert sich die Kunstspekulation den Rhythmen der Finanzmärkte an.

Die gute Nachricht: Wenn es eine Blase gibt, wie nun viele munkeln, und wenn diese Blase platzen sollte, dann betrifft das nicht den ganzen Kunstmarkt. Dann betrifft das die Kunstindustrie und die Spekulation. Und dann hat der Kunsthandel vielleicht mal wieder Gelegenheit, sich auf sich selbst zu besinnen, wie das bereits zunehmend geschieht – gerade in Berlin, dessen vielfältige und experimentelle Galerienlandschaft sich dem niedrigen Kostendruck verdankt, wie Maike Cruse hervorhebt, künstlerische Leiterin der auf Bescheidenheit setzenden Messe ABC. In Berlin kann man sich auf das besinnen, was Galeriearbeit ausmacht: persönliche Beziehungen zu Künstlern und Käufern pflegen. Szenen bilden. Oder junge Künstler mit älteren ins Gespräch bringen, wie es Volker Diehl jetzt gerne macht.

Euro erbrachte die Benefizauktion von PIN, dem Freundesverein der Münchner Pinakothek der Moderne. Künstler, Galeristen und Sammler hatten 57 Werke gespendet. Das Spitzenlos war eine Papierarbeit von Peter Doig, sie brachte 180 000 Euro. Mit dem Erlös werden Ausstellungen und Ankäufe des Museums unterstützt.

Die Missverständnisse und die Panik beginnen da, wo man zwei Märkten denselben Namen gibt. Wo die Kleinen glauben, sie befänden sich im selben Spiel wie die Großen. Und wo sie, statt eigene Haltungen zu entwickeln, sich nach vorgegebenen Regeln um Kapitalakkumulation bemühen. Was man in Sport und Wirtschaft durchaus machen kann, aber nicht in der Wissenschaft und in der Kunst, will man diese über Jahrhunderte entwickelten gesellschaftlichen Sonderzonen von Erneuerung und Widerstand nicht langfristig gefährden.